導入について〜臨床上のメリット〜

臨床上のメリット(AIRS®)

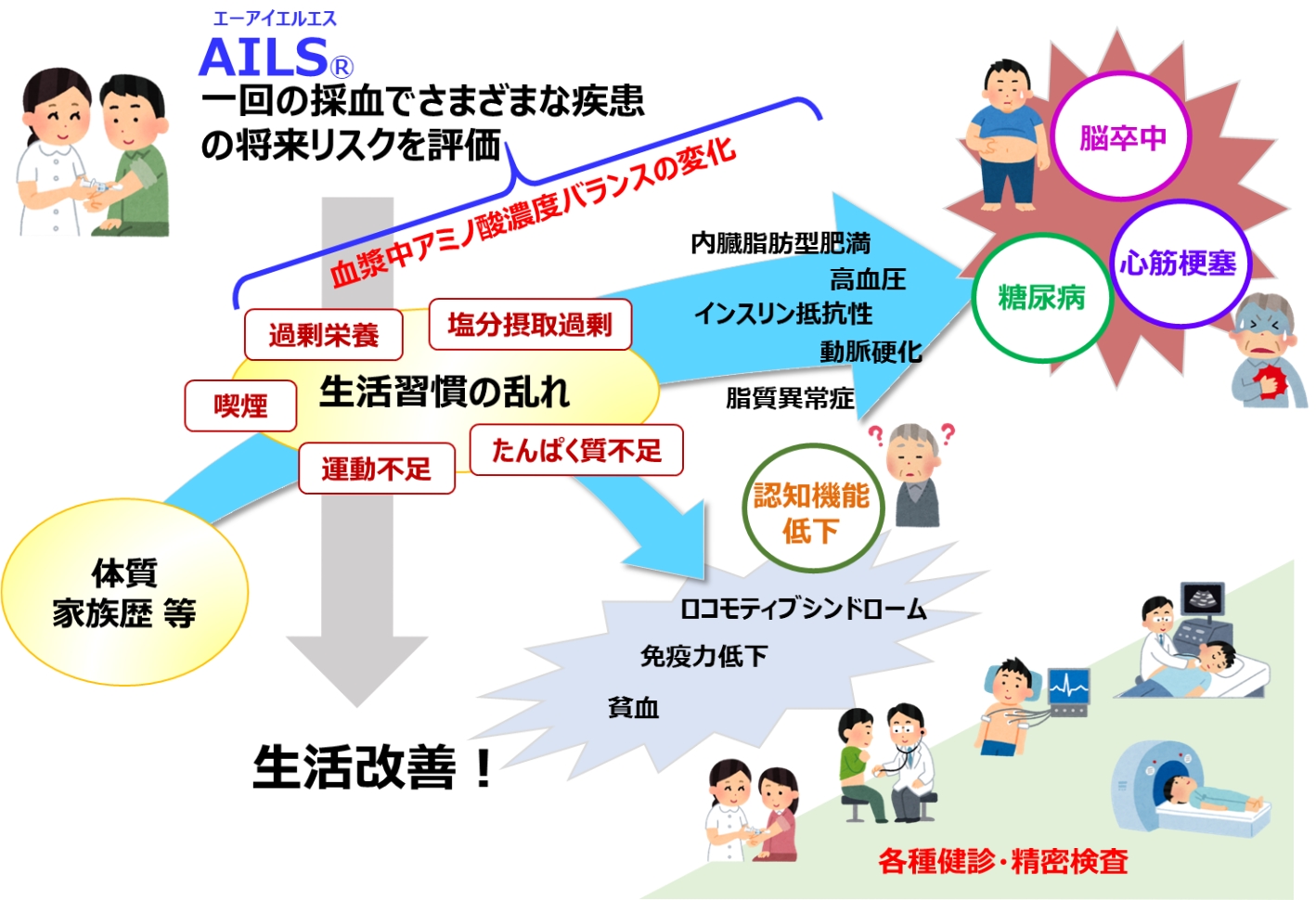

アミノインデックス®リスクスクリーニング(AIRS®)とは、血漿中のアミノ酸濃度バランスから、さまざまな疾病リスクを1回の採血で評価する検査です。アミノインデックス®がんリスクスクリーニング(AICS®)と、アミノインデックス®生活習慣病リスクスクリーニング(AILS®)の検査結果を報告させていただきます。

臨床上のメリット(AICS®)

従来検査と組み合わせて、がんの早期発見の後押しに

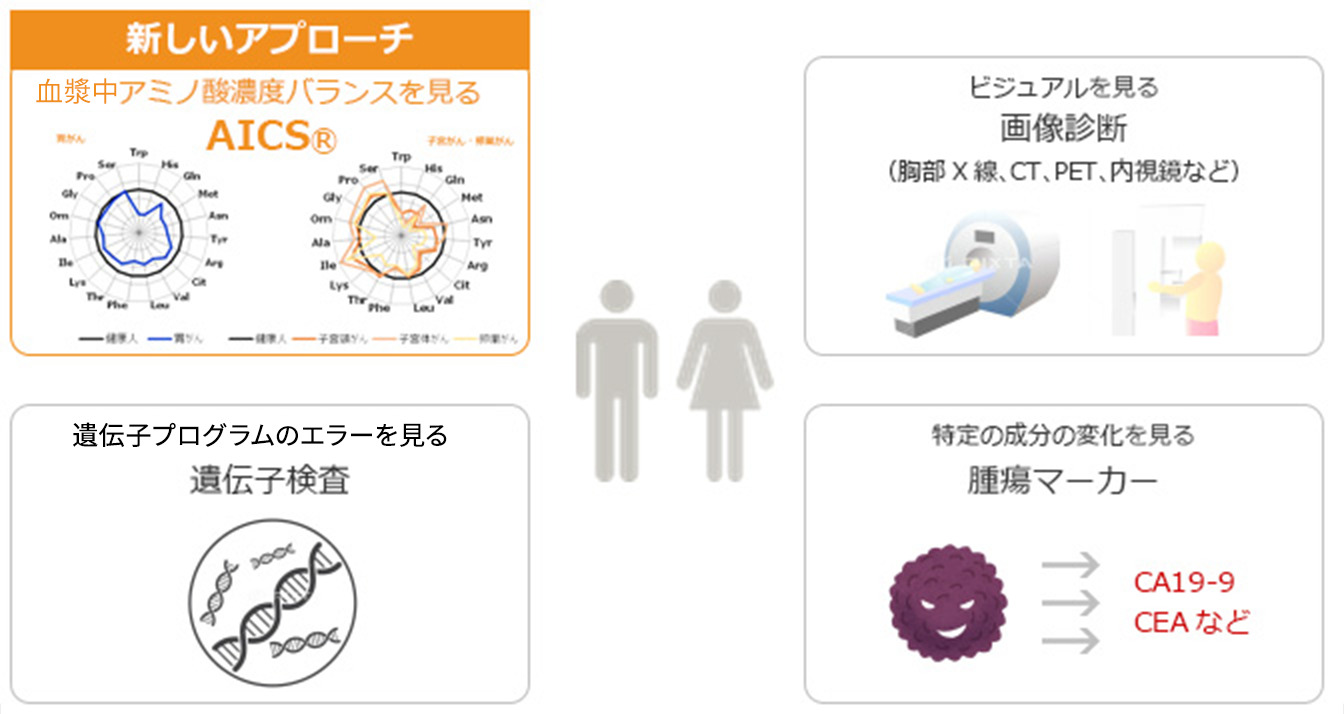

従来のがん検査には画像診断、腫瘍マーカー、遺伝子検査などさまざまな方法があります。検査によって、各々の特徴があり、さまざまな角度から見るほど、がん発見の可能性は高まります。

AICS®は、従来のがん検査とは違う新しいアプローチの検査です。従来のがん検査と組み合わせることで、がんの早期発見の可能性が高まります。

また、がんを早期に発見するためには、大勢の人の中から、がんのリスクが高い人を効率よく抽出できる検査が求められます。その検査だけでがんだと確定できなくても、他のがん検診や精密検査など、次のステップに進む後押しをすることで、がんの早期での発見に貢献できるのです。AICS®は、こういった意味でも、がんの早期発見の可能性を高めます。

診断時の進行度によって生存率に大きな差。検診による早期発見がカギ。

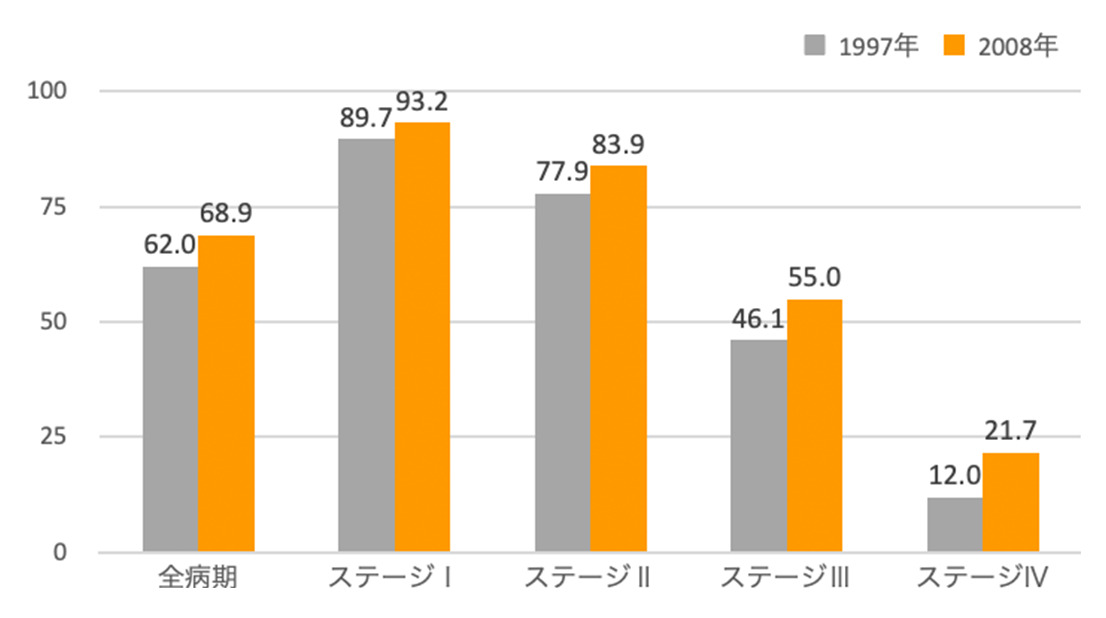

一般的に、がんの治癒率をあらわす数字には、治療によるがん消失後5年の生存率のうち、がん以外での死亡を除いた「5年相対生存率」が使われます。

国立がん研究センターと全国がん(成人病)センター協議会の調査によると〔図1〕、2008年にがんと診断された人の5年相対生存率は68.9%(男性63.5%、女性74.9%)で、統計を開始した1997年の患者よりも約7ポイント高くなりました。また、がんの進行度別に見ると、診断されたときに早期であればあるほど高く、ステージ1での5年相対生存率は90%を超えます。早期にがんを発見し治療を開始することの重要性があらためて確認できます。

出典:全国がんセンター協議会の生存率共同調査(2021年11月集計)

https://kapweb.chiba-cancer-registry.org/

従来検査との比較、AICS®感度

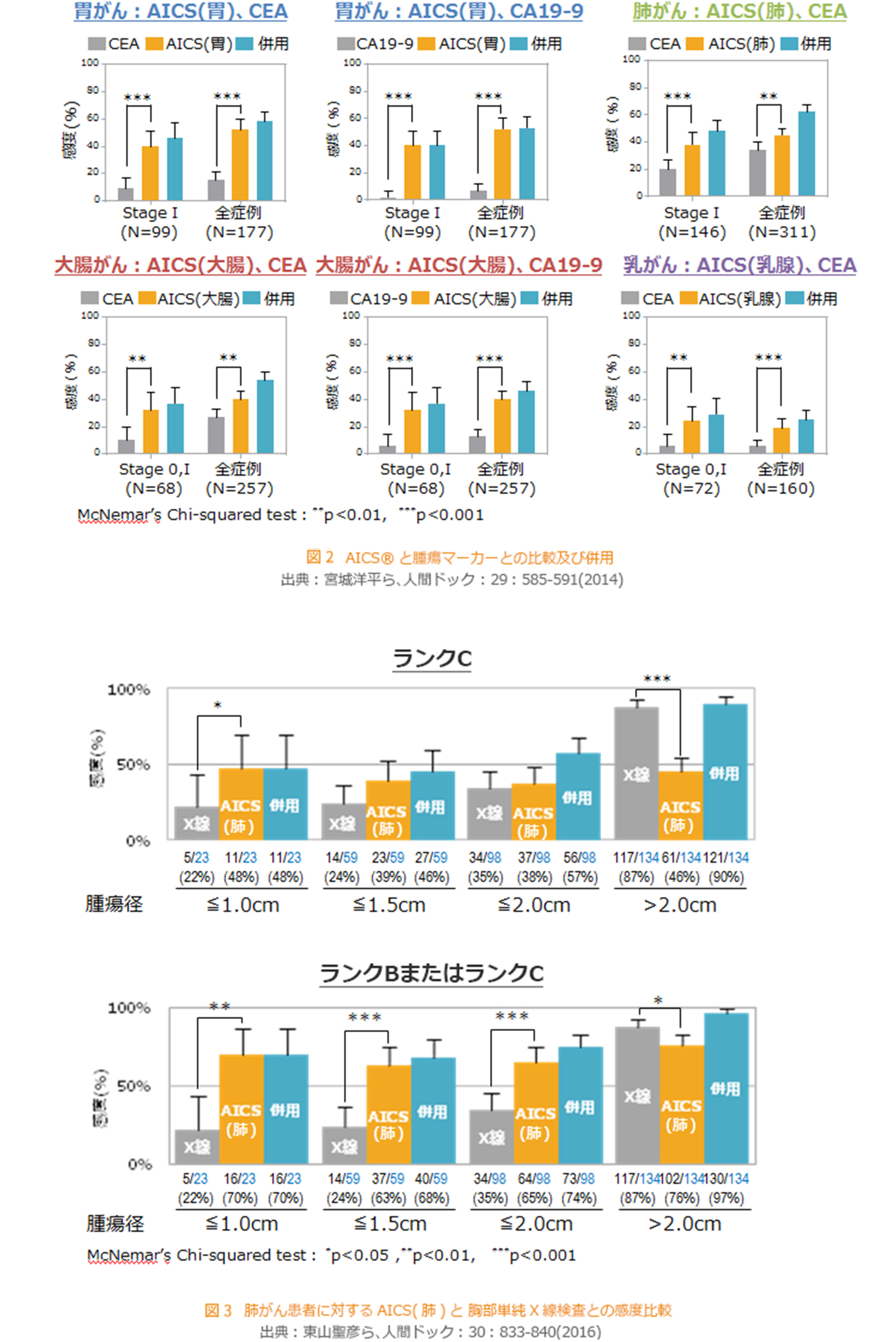

がんに罹患したとき、特徴的な物質が産生されることが知られています。なかでも血液中で測定可能なものが、がんの検査のひとつである腫瘍マーカーとして臨床検査の場で使用されています。 乳がん・胃がんなどに対するマーカーとなるCEAや、胃がん・大腸がんなどに対するマーカーとして用いられるCA19-9などがあります〔図2〕。これらの腫瘍マーカーと比較して、がん患者の見つけやすさを示す感度は、AICS®のほうが有意に高いことが示されています。さらに腫瘍マーカーとAICS®を組み合わせることで、感度の向上が見られました。〔図2〕。 また肺がんの検査では胸部X線検査を行いますが、腫瘍径の小さな肺がんは、X線検査では検出が難しい場合があります。 AICS®は、そのような腫瘍径の小さな肺がんでも感度が高いことが報告されています〔図3〕。

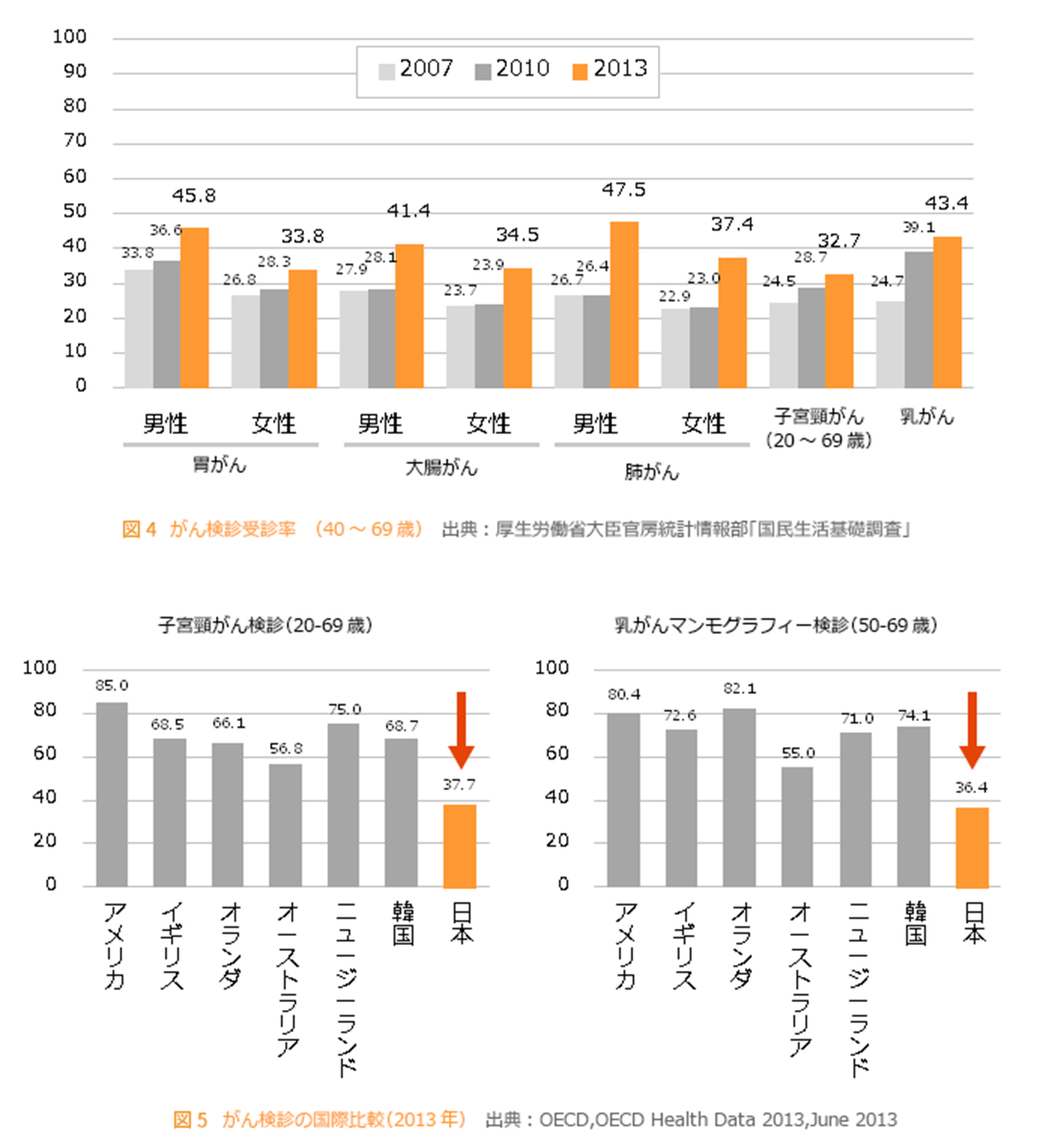

がん検診受診率はまだ低い、その理由は

2007年6月に策定された「がん対策推進基本計画」では、個別目標の1つとしてがん検診の受診率を50%以上とすることが掲げられました。5年後の見直しを経て2012年6月に策定された「がん対策推進基本計画」では、「5年以内に受診率50%(胃、肺、大腸は当面40%)」が掲げられています。しかし、受診率は徐々に上昇しているものの、2013年で男性は4割程度、女性は3~4割程度と低いのが現状です〔図4〕。

また、日本のがん検診受診率は国際的に見ても低い水準です。OECD(経済協力開発機構)の報告によると、日本の子宮頸がん、乳がん検診受診率は30%台と、加盟国30カ国の中でも最低レベル〔図5〕。イギリスや北欧では国策として日本の対策型検診と同様の組織型検診が行われており、高い受診率を維持しています。一方、アメリカでは任意型検診が主体ですが、高い受診率を維持しています。子宮頸がんでいえばアメリカ85%に対して日本は37.7%と、大きく引き離されています。

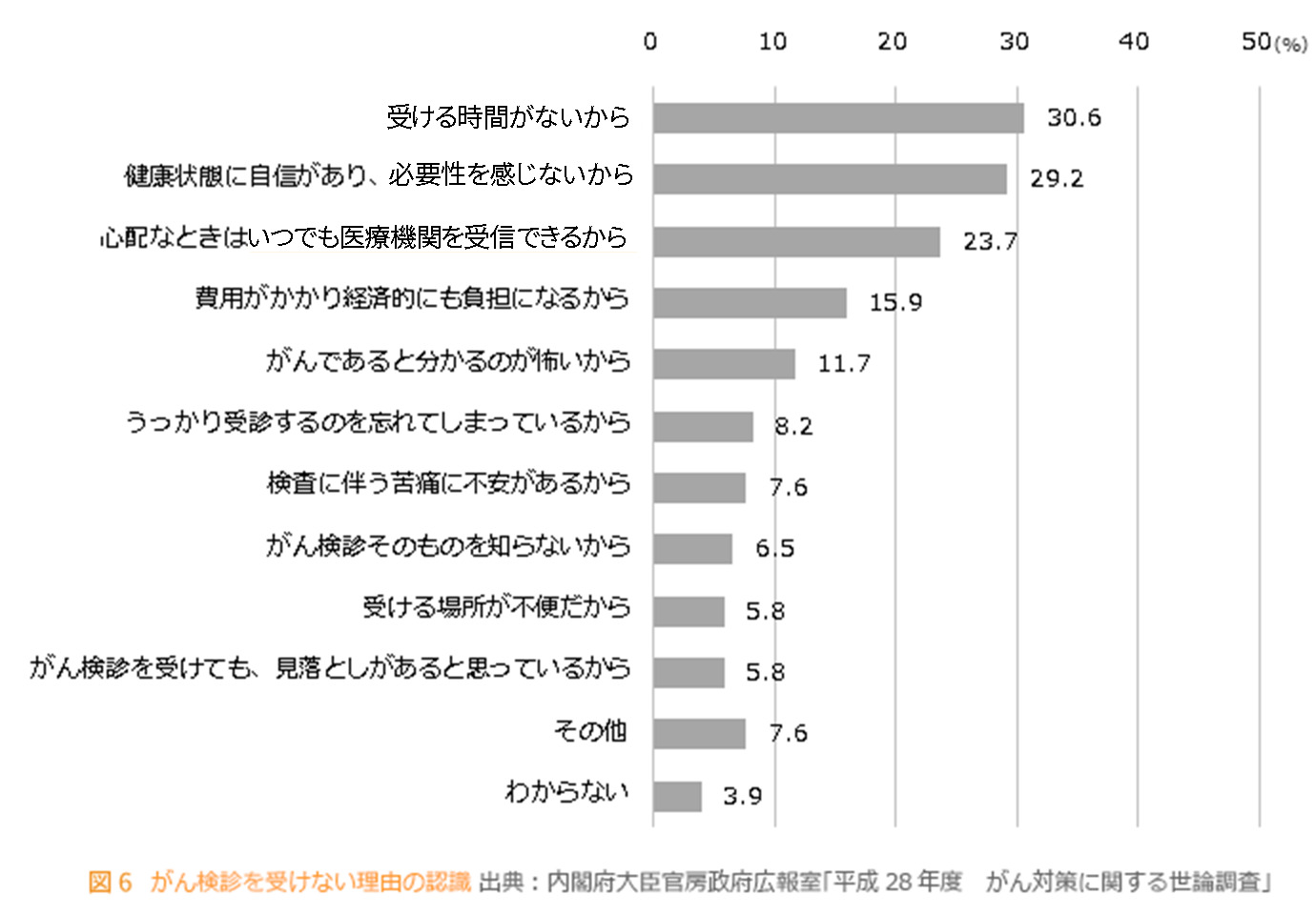

内閣府が行ったがんに関する世論調査では、「2年以上前に受診した」、「今までがん検診を受けたことはない」と答えた人856人に、がん検診を受けない理由を聞いています(複数回答)。するとトップになったのは「受ける時間がないから」で、30.6%を占めました。続いて「必要性を感じない」「いつでも医療機関を受診できる」が挙げられています〔図6〕。医療機関が開いている平日には時間がとれない、いくつもの診療科を回らないと検診が受けられないことなどが、受診率が上がらない背景になると考えられ、より効率の良い検診方法が求められます。

AICS®採用事例、AICS®関連文献

- AICS®採用事例へ

鳥取県および鳥取県西伯郡南部町の導入事例 神奈川県の導入事例と受診者アンケート - AICS®・がんとアミノ酸関連文献へ

がんは生活習慣病とも

がんは生活習慣病とも呼ばれており、生活習慣に気をつけることも大切です。「がんを防ぐための新12か条」も併せてご覧ください。

http://www.fpcr.or.jp/pamphlet.html

臨床上のメリット(AILS®)

生活習慣病のリスクを把握するAILS®は4種類の評価項目で構成される検査です。

脳卒中・心筋梗塞発症リスク、糖尿病発症リスクと、血漿中の必須・準必須アミノ酸の低さ、現在認知機能が低下している可能性を同時に評価することが可能ですので、受診者自身が体の状態を把握し、生活改善を始めるきっかけを提供しています。

内臓脂肪面積に相関する値を算出する式を用いて、「4年以内」と時期を区切り糖尿病の発症リスクを認識できる検査。

(内臓脂肪が蓄積し、インスリン抵抗性を惹起することから、生活習慣病の1つである糖尿病発症の原因になることが知られています。)

従来の特定健診と組み合わせることでより早期にリスク者を拾い上げることが可能となります。特定保健指導の際にAILS結果を組み合わせることで、よりリスクの高い方の行動変容を促します。

健康な状態から脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価可能。

従来検査の補強が可能。

※AILS(脳心疾患リスク)は、脳卒中と心筋梗塞を合わせた発症リスクを評価します。

必須・準必須アミノ酸が現時点で血漿中で低下していないか評価可能で、普段から意識しにくいたんぱく質の不足を深刻化する前に評価することで生活習慣改善の意識向上につながります。

(たんぱく質を形作るには約20 種類のアミノ酸が必要ですが、そのうち約半分が必須アミノ酸、及び準必須アミノ酸であり、これらは食事として継続的にバランス良く摂る必要がある必須栄養素になります。)

たんぱく質栄養不良、貧血、免疫、炎症との関連が報告されています。

将来の認知症につながる状態である現在MCI(軽度認知障害)である可能性を評価可能。

認知機能に関連するアミノ酸代謝状態を知ることで、日常生活を見直すきっかけになる。

(認知症の最も大きい危険因子は年齢ですが、これ以外にも運動不足、偏った食生活、肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣も重要な危険因子になります。「カロリー過多・運動不足」による内臓脂肪蓄積を起因とするものと「たんぱく質不足・変化」によるたんぱく質栄養失調、血漿中の必須・準必須アミノ酸濃度の低下に起因とするものもあると言われており、早い段階からの予防が重要と考えられます。)

※AILS(認知機能低下)については49歳以下の方は選択できません。

生活習慣改善タイプを提示し、生活改善ガイドにてそれぞれのタイプ別に基本アドバイスを提供しています。エネルギー摂取過多と不足栄養の両面から自身に適した生活改善の方法を知ることができます。

AILS®生活習慣病とアミノ酸関連文献

「過剰栄養」と「不足栄養」が混在する「栄養不良の二重負荷」

現代の日本人が直面している栄養課題は複雑化しています。運動不足と摂取カロリー過多による過剰栄養は、肥満、そして糖尿病をはじめとする生活習慣病発症のリスクを増大させます。その一方で高齢期において、嚥下や咀嚼など「食べる機能」が低下することで食欲が落ち、低栄養状態を招く問題が近年ではクローズアップされています。また、間違った知識に基づいたダイエットをする人も、不足栄養に陥っているケースが少なくありません。

壮年期、中年期は過剰栄養によって肥満や糖尿病のリスクに脅かされる一方で、老化とともに不足栄養によるロコモリスクに脅かされるというように、人生の中で両方が発生することもあります。また、偏った食生活により、カロリーは過剰なのにたんぱく質などの栄養素は不足しているなど、過剰栄養と不足栄養が一人の人に同時に起こることもありえるのです。このような、過剰栄養と不足栄養という二つの問題が混在する「栄養障害の二重負荷」も、現在の日本の栄養課題です。

過剰栄養と不足栄養、いずれもその先は深刻な病気につながっていきます。過剰栄養は糖尿病、さらには合併症で脳卒中や心筋梗塞など命にかかわる病気を招きます。また、たんぱく質不足をはじめとした不足栄養や運動不足が続くことによって、徐々に骨や筋肉が弱まり、ロコモティブシンドロームや将来の認知症の発症リスクも高めてしまいます。

これらは、気づかないうちに静かに進行していますので、大きな体重変化や健康診断で異常を指摘されることではじめて生活改善の必要性を意識したとしても、すでにある程度症状が進行しているケースも多いのです。常に適正な栄養状態を維持することが理想ではありますが、何も問題が顕在化していないのに意識を高く保つのは難しいものです。

症状がでてからではなく、できるだけ早期に自分の体の状態を把握し、適正な状態に近づけていく動機づけができるか、その指標が求められます。病気の連鎖を断ち切っておく必要があるのです。